Avec la tour des juges en question, se joue à Teahupo’o une bataille entre deux cultures: celle qui a inventé le surf et celle qui a inventé les JO. En jeu la pérennité d’un écosystème et sa vague, d’un côté, et la portée d’un éternelle message de paix, de l’autre.

Le monde connaît actuellement une telle activation des tensions et des guerres que ce qui se passe à Teahupo’o peut sembler dérisoire. Pourtant l’enjeu et la symbolique sont forts. Teahupo’o est la vague, à Tahiti, qui a été retenue pour l’épreuve de surf des Jeux Olympiques Paris de 2024 (programmée entre le 27 et 30 juillet 2024), mais s’y joue aujourd’hui une contestation écologique locale légitime, de nature à entacher le message olympique de la France, « un message d’espoir et de paix » comme le veut la tradition olympique. L’enjeu: le projet disproportionné de la construction en métal d’une tour des juges et son installation destructrice du récif corallien, alors qu’il en existe déjà une, démontable et entretenue, en bois, et tout-à-fait effective, prouvant sa durabilité depuis plus de vingt ans qu’elle sert chaque année à l’étape du championnat du monde professionnel de surf.

Le choix de la vague de Teahupo’o par le Comité Olympique a été une décision audacieuse et respectable, créant un inédit avec une épreuve sportive à l’autre bout du globe par rapport au centre névralgique parisien des JO, tout en honorant le peuple polynésien d’avoir inventé le surf il y a plus de mille ans.

La vague de Teahupo’o, surfée depuis une trentaine d’années, est une vague exceptionnelle par sa puissance et la qualité de son déferlement tubulaire, sur un récif corallien à quelque cinq-cents mètres du rivage. Une vague unique parmi celles qui sont les plus belles vagues du monde pour le surf. Quelle que soit sa taille, d’un mètre à plus de six mètres, elle présente une perfection de déferlement illustrant toute la beauté et la puissance dont l’océan est capable et que les surfeurs et les surfeuses de haut niveau défient avec un respect et une considération de tous les instants. Plus que jamais à Teahupo’o, «la vague est reine», comme disent les Polynésiens. Le surf y est, plus que n’importe où ailleurs, l’expression de l’audace et de l’humilité, qualités premières d’une relation mutuelle, engagée et respectueuse, des humains avec la nature. Nul doute que le choix de Teahupo’o pour une couronne olympique peut se revêtir aussi de ce message à la fois sportif et écologique, par ailleurs en connexion avec ce que notre époque moderne affronte comme défis environnementaux majeurs.

A Tahiti, le village de Teahupo’o se situe sur la presqu’île, région de moindre habitation et de belle préservation environnementale, notamment par le maintien d’un mode de vie traditionnel polynésien. Particulièrement à Teahupo’o, la communauté villageoise, vivant surtout de la pêche, de l’agriculture, a réussi à contenir l’effet touristique de la notoriété de la vague, en ne changeant quasiment rien de ce qui fait la simplicité rudimentaire de la localité. Et pour preuve, lorsque chaque année la caravane du championnat pro mondial débarque, c’est à chacun, surfeurs, juges, médias, de trouver son lit chez l’habitant. A ce titre, la crainte locale de voir le village se transformer par la nécessité de construction d’infrastructures d’accueil pour la compétition olympique a été entendue avec la solution négociée d’un navire ancré temporairement, logeant la majeure partie de l’afflux de population inhérent aux JO.

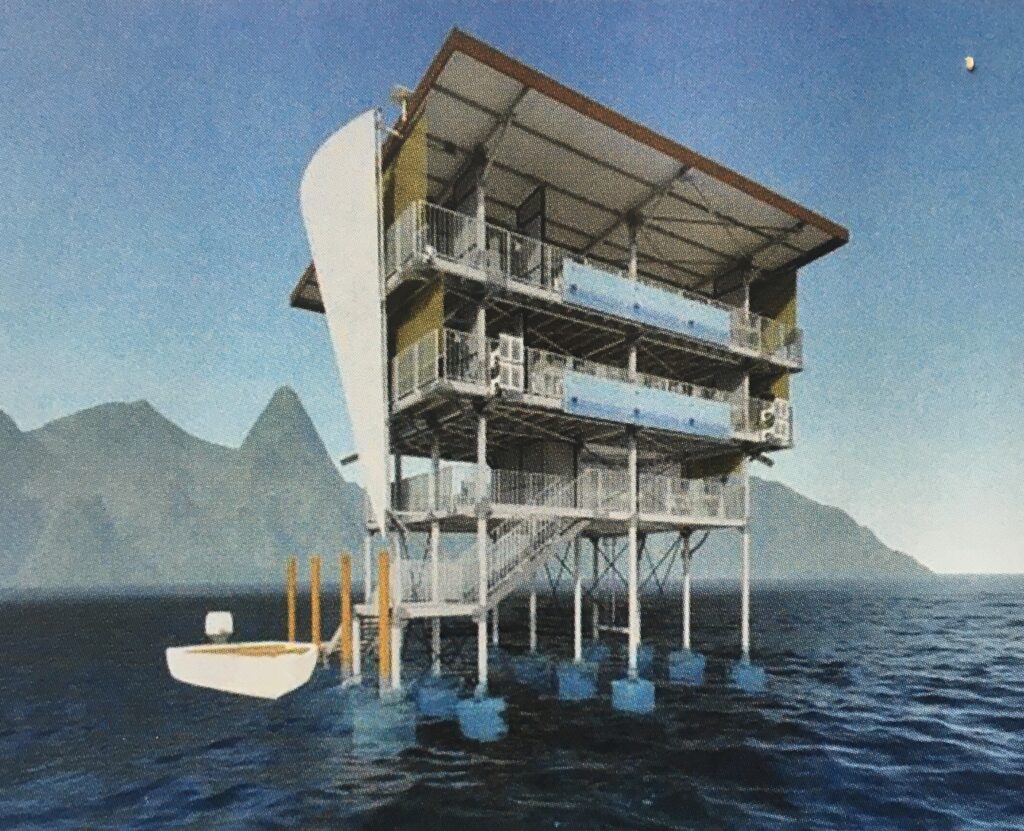

Mais quid de la tour des juges et pourquoi cette récente forte contestation locale, marquée par une manifestation sur place, dimanche 15 octobre 2023, réunissant surfeurs, pêcheurs, habitants de Teahupo’o et associations environnementales locales, dans un cortège calme de cinq-cents personnes ? En réalité, s’ils savaient qu’une nouvelle tour était en projet, les habitants de Teahupo’o, n’ont découvert les plans de celle-ci que tout récemment, en septembre, cette construction provisoire démontable de moins de 2400 m2 n’étant pas soumise à une étude d’impact ni à une enquête d’utilité publique. Pour autant cette tour métallique de trois étages, choisie pour répondre au cahier des charges, notamment de sécurité, des JO, engendre une inévitable destruction du récif, même si elle doit être installée en place de l’actuelle. Compte tenu du poids de la structure, cette tour, d’une architecture assez ostentatoire par rapport au paysage de la presqu’île, nécessite une embase de douze pylônes creusés dans le corail à quatre mètres de profondeurs, avec chacun trois à six pieux adjacents pour les renforcer. Autre véritable atteinte au fragile corail et à son active et vitale biodiversité, l’installation de huit-cents mètres de canalisations d’évacuation et de câbles numériques et électriques, reliant la tour au rivage, pour les besoins sanitaires et médiatiques. Le tout pour loger une quarantaine de personnes, les juges représentant le tiers, pour donc quatre jours de compétition et au coût conséquent établi à 527 millions de francs CFP (4,4 millions d’euros).

En comparaison, l’utilisation de la tour en bois actuelle, d’une capacité de vingt personnes n’engendre aucun dommage corallien, les plots étant depuis longtemps intégrés à la vie du récif. La solidité de cette installation a déjà été mise à l’épreuve par des grosses houles de taille historique. Comme le soutiennent les surfeurs et les habitants du lieu ainsi que l’association environnementale Vai ara o Teahupo’o (Vaot), cette solution est par ailleurs aménageable avec des options annexes, répondant à la demande olympique de confort et de médiatisation. Pour qui suit l’épreuve annuelle de championnat du monde, la qualité de la retransmission internationale en direct est déjà d’une qualité exemplaire. Au final, l’utilité de la construction d’une nouvelle tour ne concernerait que la présence et le confort d’une vingtaine de personnes (les juges internationaux de surf ayant l’habitude d’opérer partout de façon simple et efficace), dont on peut réellement questionner l’intérêt général.

A contrario la destruction pour cela d’un écosystème vivrier de première importance et la prise de risque que de tels travaux n’empiètent à plus ou moins long terme sur la qualité du déferlement unique de la vague de Teahupo’o, invitent à retenir la modestie, la prudence et le bon sens invoqués par la population villageoise, plus que quiconque connaisseuse de ce terrain de pêche et de surf. Et ce n’est pas pour rien que cette contestation est portée par un enfant du village, Matahi Drollet, devenu aujourd’hui le maestro incontesté de la vague de Teahupo’o, admiré mondialement pour son talent par la communauté sportive du surf et dont la vidéo contre la tour métallique a obtenu en quelques jours plus de 7,6 millions de vue sur le réseau Instagram, engendrant un large soutien de partout dans le monde, pétition montante à l’appui.

Le propos de Drollet n’est en aucun cas celui d’un jusqu’au-boutiste, mais tout simplement celui d’un surfeur polynésien qui vit l’océan comme « une enveloppe de lui-même », à l’exemple de ses ancêtres qui, les premiers, se sont aventurés dans l’immensité océane du Pacifique. Une exploration migratoire qui a permis à ce peuple de développer une technologie maritime employant jusqu’à seize bois différents dans la construction de leurs embarcations multicoques, tout comme une technique de navigation sans instruments, s’appuyant sur la seule observation et interprétation des éléments marins en présence sous leurs yeux, et les menant à bon port. Une telle lecture immergée dans l’atmosphère océane portait ces marins polynésiens à « voir l’île venir à eux » et ainsi y installer leur communauté. Et c’est ce savoir oral océanique, millénaire et extraordinaire, que le capitaine Cook et son équipage purent entrevoir avec la rencontre à Tahiti d’un grand navigateur polynésien nommé Tupaia, personnage emblématique que notre histoire occidentale n’a pas retenu, privilégiant les cartes établies par Cook. Pourtant, la science le vérifie aujourd’hui, Tupaia arrivait à se situer, sans rien d’autre que sa connaissance et perception le liant aux éléments, sur un tiers du Pacifique, dont la superficie est de 166 millions de km2, les îles représentant moins de 1%. En comparaison, tout modernes que nous sommes, on est désormais incapables de se situer et de faire un pas sans notre GPS…

Dès lors comprendre que l’océan peut être une enveloppe de soi comme le vit Matahi Drollet avec le récif et la vague de Teahupo’o, et que cela l’oblige à contester une installation digne d’une « Tour Eiffel » au milieu d’un lagon tropical, doit nous inviter à bien considérer l’enjeu profond de cette bataille, opposant deux cultures, mais devant aboutir à la considération première de celle qui fait la primauté et la beauté du lieu.

Le dimanche 15 septembre, lors la marche de contestation, Matahi Drollet et ses compagnons de vagues portaient sur leurs épaules un unu, longue pièce de bois, ornée de gravures, spécialement créée pour la circonstance et maintenant la tradition d’une relation avec les cieux. A l’issue de la manifestation le groupe de surfeurs est allé avec le unu jusqu’à «leur» vague qui brisait. Puis ils l’ont lâché dans le déferlement pour le récupérer dans l’écume, en bordure du récif. Dans le tumulte des eaux agitées du lagon, ils ont plongé pour accrocher le unu en lieu et place d’un des plots utilisés pour la tour en bois. Loin d’être un défi aux autorités qui imposeraient la tour en métal, ce geste de tradition est avant tout l’expression d’une entente avec l’océan, d’un appel en sa confiance pour que tout se déroule bien, comme la vague ce jour-là, belle et tubulaire. Un geste qui pourrait se traduire en notre langage rationnel comme un appel au pragmatisme face à ce qui apparaît comme une dépense et une construction inutiles.

Dans cette confrontation culturelle mettant le message humaniste et écologique des Jeux Olympiques Paris 2024 en jeu, on se plaît pour notre part à entendre et à citer ici Victor Hugo, figure totémique de ce que la France a comme créativité, humanité, universalité… Dans une allocution à des marins, Victor Hugo dit ceci : « Prouvons que le chaos est navigable », terminant son propos avec cette phrase sublime (pour un surfeur), « Une vague qui pense, c’est l’âme humaine. »

Devant ce qui s’échauffe comme « la bataille de Teahupo’o », aux dégâts présumables non seulement d’un site naturel unique, mais aussi au sein d’une communauté insulaire amenée inévitablement à se quereller à coups d’arguments plus ou moins liés aux positions en jeu des uns et des autres, sans parler des éclats internationaux d’une France à nouveau pointée du doigt par son agissement en Polynésie (pour mémoire 1995…), pourquoi ne pas proclamer d’office, par l’acceptation de la tour déjà en place, un message de paix, honorant, avant même qu’ils ne démarrent, ces JO Paris 2024.

Vanité et vain d’imposer le métal « eiffelien » contre le bois polynésien, fort de tout ce que cela réveille comme présomption d’un côté et révolte de l’autre, pour au final n’aboutir qu’à la tristesse et aux plaies d’une bataille idiote, alors que seule la joie du spectacle de l’épreuve olympique prime.

En vérité, cette tour métallique, pour ou contre, tout le monde s’en fiche et peut s’en passer, car avant tout comptent dans les esprits de toutes et tous, la beauté et la pérennité de la vague de Teahupo’o, sur laquelle nos yeux seront braqués. Cette vague, devenue légendaire, est à même de faire se « rencontrer » Tupaia et Victor Hugo, dans une commutation bienheureuse de deux cultures. L’une comme l’autre a beaucoup à nous dire, à nous conduire, dans l’actualité chaotique de notre époque, par un message olympique commun, audacieux et respectueux, à la fois humaniste, écologique et pacifique. Un message effectif que le surf, avec la splendeur potentielle de Teahupo’o, peut enflammer entre le 27 et 30 juillet 2024. Mais encore faut-il lui laisser avoir et exprimer son mana, son karma.

Le 29/10/2023

Gibus de Soultrait, popa’a de la Métropole, surfeur, journaliste, acteur associatif.

Suivre sur Instagram @saveteahupoo

Post Scriptum le 7/12/2023

Sous l’impulsion du nouveau gouverneur, Moetai Brotherson, président de la Polynésie française depuis le 12 mai 2023, une volonté de solution (débat sur TNTV) pour ne pas endommager le récif a permis d’ouvrir le dialogue. Cependant la situation reste bloquée.

La tour métallique qui a déjà été construite (voir photo dessous), est le résultat de l’organisation olympique (COJO) et des précédentes autorités polynésiennes, qui n’ont pas consulté en premier lieu la population locale. Néanmoins les autorités actuelles et le Cojo ont accepté de diminuer cette tour en la réduisant à deux étages et diminuant son poids de 16 tonnes à 9 tonnes (poids de la précédente tour en bois). Mais de toutes façons, cette tour exige de nouveaux plots et donc de forer dans le récif. Pour ces travaux et la construction de la tour, une barge-plate forme doit être amenée sur place, or des essais ont été faits et le déplacement de la barge a engendré la destruction du corail, ce qui rend la construction actuelle de cette tour impossible, en attendant la recherche d’autres solutions.

Malgré les excuses du gouverneur, la dénonciation de ces dégâts a pris à nouveau une tournure médiatique internationale. De Felipe Toledo à Stéphanie Gilmore en passant par Kelly Slater, les appels à signer la pétition se multiplient.

Le COJO reste pour l’instant sur sa position de refuser la tour en bois sous prétexte que les plots ne répondent pas à leurs critères de sécurité.

Remarque: s’il n’y avait pas les JO2024 à Teahupo’o, la tour en bois resterait celle de l’épreuve WSL en mai 2024, améliorée certes. Alors pourquoi tant d’insistance pour cette tour métallique. Les arguments de sécurité sont-ils si fondés…

Par ailleurs l’association Vaot a appris qu’en 2020, l’étude d’un nouvelle tour en bois sur les plots existants avait été faite pour ces JO et avec un coût de 1,4 million €… Or au final, c’est cette tour métallique de 4,4 millions € qui a été choisie et construite…

Le 3 décembre 2023 les surfeurs et gens de Teahupo’o ont se sont rassemblés dans le lagon.

En soutien au «Peuple de la mer» qui inventa le surf, le mouvement citoyen Rame pour ta planète (2018-2019), lance un rassemblement des surfeurs et des citoyens, Rame pour Teahupo’o, le dimanche 17 décembre à midi à Guéthary (port et lagon des Alcyons). Venez tous nombreux.